古語云:“孔子家兒不知罵����,曾子家兒不知怒���,所以然者,生而善教也�����?���!?/p>

父母是孩子第一任老師,這是天下父母共同的責任����,是父母在教自己的孩子走第一步路,說第一句話��,認第一個字�。

孩子在認識世界,培養(yǎng)性格的道路上���,爸爸和媽媽無疑是具有導向性的角色��,并且是無可替代的傾盡所愛���。

為了讓自己的孩子得到更好的資源�����,享受更好的教育��,不少家長忙于積累財富��。

而孩子所需要的精神營養(yǎng)卻成了空白����。

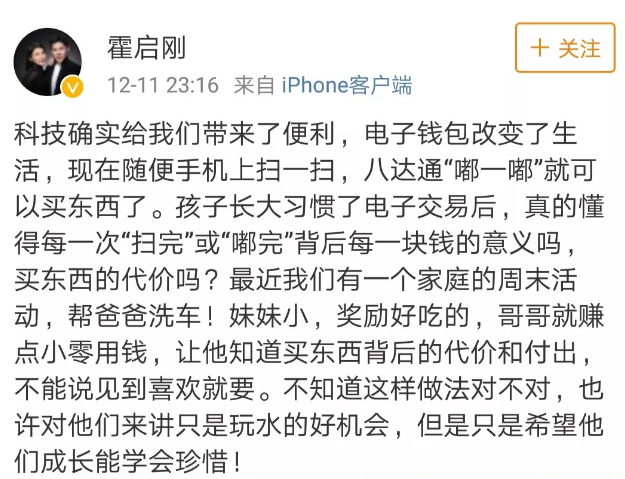

前段時間����,霍啟剛在微博分享兒女近照�,照片中他的一對兒女正在洗車,小小的人兒非常專注�。

霍啟剛配文說:“最近我們有一個家庭的周末活動,幫爸爸洗車��!妹妹小�����,獎勵好吃的,哥哥就賺點小零用錢��?��!?/p>

他希望通過這個行動讓孩子們知道“買東西的代價”����,“不能說見到喜歡就要……希望他們能學會珍惜�。”

這條微博受到網友的一致稱贊����,#霍啟剛教育觀#也成為當日的熱搜。

其實��,這已經不是霍啟剛夫婦第一次因為教育觀念上熱搜了���,作為豪門育兒的一股清流���,他們早就被視為育兒教科書。

兩人帶孩子去農場插秧���,領悟農民勞作的辛苦�,讓孩子學會珍惜,學會知足����。

帶兒子一起做公益,帶他去地鐵站義賣籌款���,讓他認識到����,世界上還有很多人����,生活得很辛苦,需要幫助�。

帶孩子去鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所探望醫(yī)生,向鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)生學習和致敬�,讓他知道普通人�,也可以盡己所能發(fā)光發(fā)熱。

雖然生于富貴之家�,但從來不見他們“富”養(yǎng)兒女,不帶優(yōu)越感���。

他們讓孩子見識了豪門之外���,大部分人的生活日常�,讓他們習得的是樸素而正面的價值觀�。

他們在把“富二代”,當普通人去養(yǎng)�����。

但現實中恰恰相反��,有越來越多普通家庭的父母���,將孩子養(yǎng)成了“富二代”����。

前不久�,有這樣一則新聞。

一位海外留學歸來的兒子����,在家啃老十年,父子二人經常為了此事爭吵�。

父親一氣之下,把給兒子買的轎車���、房子砸得一片狼藉�����。

兒子也想要“以牙還牙”�����,砸了父親的家���,還想砍死父親����。

在這個新聞中���,我們發(fā)現一個很值得深思的事情���。

“孩子”在家啃老十年,父親卻給他置辦好了房子�����、車子�����。

這個“孩子”從來都不知道���,自己是缺錢的����,他也許一直以為父母的財富就是自己的��。

讓孩子太容易得到����,不讓他看到生活的艱辛和不易,他永遠都無法真正長大成人�。

養(yǎng)兒育女之路,也是父母自我完善的修行之路�。

所有時代的教育都是在都拼爹媽雙方,但拼的絕不僅是財富�。

而是用父母自身的良好素質影響孩子的結果。

寒門能出貴子�,富貴人家也不見得一定是人才。

所以��,真正的“拼爹拼媽”����,應該“拼”的是作為父母能影響孩子成長的良好修養(yǎng)和素質�����。

拼爹拼媽���,首先是拼責任。

作為父母�,在教育孩子時不要缺位,履行好自己的職責�����,這才是“拼爹拼媽”的真正含義����。

現實中有太多的父母,他們或是由于工作忙��,或是因為生意累����,經常把教育孩子的希望寄托在別人身上。

他們或是把孩子托付給親朋,或者給孩子報最貴的輔導班���,請最好的家庭教師,托關系送孩子進最牛的學校�,希望自己花出去的錢能夠收到好的教育效果。

但往往�����,他們會事與愿違�,花了大價錢砸出來的孩子,卻問題多多��。

因為他們不知道���,教育孩子的責任是任何外人不能代替的�����。

電視劇《小歡喜》里的季楊楊就是一個典型��,他的父親是高官�����,一直在外奔波求職�,母親也工作出色,他更多的是由舅舅來照顧�,每次家長會都是舅舅來開。

雖然在外人眼里���,季楊楊有做官的父母����,有做生意的舅舅���,家境惹人羨慕���,但季楊楊過得并不快樂,他不僅學習成績不好��,而且在心理上也有一些問題���。

前些日子�,那位家里沒有寬帶又舍不得流量費�,不得不在村部蹭網的女孩感動了無數人,而同樣讓人感動的�����,還有他的父親。

女兒在大門的一邊認真學習����,父親則蹲在大門的另一側����,默默地陪伴著她。

這位父親�,雖然連給女兒上網的錢都沒有,但跟那些給孩子準備好了所有的設備����,然后自己去玩游戲打麻將的父親相比,他顯然更合格��。

因為����,他懂得陪伴和支持。

拼爹拼媽�,其次是拼見識。

父母眼界的高低決定了孩子的成長方向�����,如果父母有更高的站位,更廣闊的視野�,對孩子的發(fā)展是很有利的。

當然����,很多人都做不到這一點。

不過���,至少在學生時代�,家長可以有一個最基本�、最樸素的認識,那就是讀書有用�����。

這一點���,和身份地位無關�����。

我們都知道古代的孟子�����,他雖然是貴族之后���,但幼年喪父��,家境貧寒����。

為了給他創(chuàng)造一個好的學習環(huán)境���,孟母曾三遷其家。

我們想��,孟母一開始并沒有做出宏大的規(guī)劃���,想讓孩子成為圣人����,但她知道讀書才是人生的正途����,知道讓孩子在該讀書的時候努力讀書����,這已經足夠��。

那位因《感謝貧窮》一文火爆網絡的王心儀同學���,她出生在一個貧寒之家�,但她的媽媽知道教育對孩子的重要性�,在對孩子的教育上,從來沒有吝嗇過���,盡自己最

大的能力去創(chuàng)造學習條件���。

最終,王心儀考上了北京大學���。

而在生活中����,很多家庭條件不錯的家長��,卻經常拋出讀書無用論的觀點����。

比如我們就經常碰到過這樣的家長����,孩子不認真學習���,上課搗亂影響他人���,把家長叫來,他們卻跟老師說:“你們把我們的孩子看好別出事就可以了���,成績好壞無所謂��。”

家長這樣的認識����,注定孩子飛不高,走不遠����。

拼爹拼媽,第三拼的是教養(yǎng)����。

最基本的教養(yǎng)�����,是尊重別人���,尊重自己,有愛心���,有善心���。

這些,同樣與貧富無關�。

因為最好的教育,是根植于內心的修養(yǎng)�����;無需提醒的自覺�����;以約束為前提的自由���;為別人著想的善良�����。

10歲的小學生劉顯昊有一天像往常一樣搭公交車上學����,公交車上人很多,但是卻有一個座位始終沒人入座�,等到他走進后才發(fā)現原來那一張椅子上有積水。

小昊沒有像周圍的大人那樣�����,寧愿站在一旁�,對此置之不理,他從書包掏出紙巾���,細心地把積水擦干,然后默默地退到一邊��,跟旁邊的乘客說:“可以坐了�。”

對于小昊來說�����,這不過是一件舉手之勞的小事,卻在網上引起了極大反響����,一夜時間刷爆了青島人的朋友圈,更被稱為“青島小暖男”�,很多網友留言稱贊他:

但正是因為舉手之勞而勞之,才更顯得他家教佳�,有教養(yǎng)。

同樣的事情�,也發(fā)生在天津的地鐵上。

一個小時候沒教養(yǎng)��,長大后成了“熊大人”的男子����,不顧車廂里其他人的感受,肆意剝起了味道很大的大蒜��,還把蒜皮撒了一地�����。

旁邊的乘客雖然不滿,但也沒說什么����,只有一位穿校服的女學生,走上前去��,默默地彎腰把一地蒜皮撿起拾到手里����,把垃圾帶出車廂。

被問及為什么這么做的時候����,她是說了一句:“我爸媽教過我要這么做?���!?/p>

一個人的教養(yǎng)源自于她的公德心。

沒有人有義務要撿起地上的垃圾��,但是你做了�����,城市就會變得更加干凈�����。

父母的教養(yǎng)�����,決定孩子的素養(yǎng)���。

破土的幼苗需要肥沃的土壤給予營養(yǎng)���;奔涌的河流需要融化的雪水賜予力量。

孩子是一面鏡子���,照出父母自己的樣子����。

父母的教養(yǎng)���,決定孩子成長的方向����。

“子不教���,父之過”��,每一個熊孩子的背后都站著一對缺乏教養(yǎng)的父母��。

教育是一個持續(xù)施以水和陽光的過程����。

真正的教育不在黑板、不在書本���,而在點滴的生活中����。

一口氣吃不成個胖子��,教育是一個潛移默化的過程���,潤物細無聲��。

教育如同細水長流���,不是在某一階段完成,而是伴隨我們一生���。

父母教育子女���,千萬不能有完成任務的想法。

教育不是單純的教給孩子知識及生活技能���,更重要的是教給孩子們人生道理�,讓他們形成正確的人生觀�����。

十年樹木�����,百年樹人�,父母才是孩子此生“好教育”的起點。

關注獲取�����,更多幼小初高成長規(guī)劃資訊