教育分成三種:家庭教育����,學(xué)校教育,社會(huì)教育���。家庭教育對(duì)孩子的世界觀�、人生觀����、價(jià)值觀的形成起著決定性作用�����。很多家長(zhǎng)以為:“只要我把孩子所需要的一切都打點(diǎn)好了�,孩子不用為別的事操心,就會(huì)把一切精力投入學(xué)習(xí)中���,學(xué)習(xí)成績(jī)就會(huì)好�,就會(huì)考上理想的大學(xué),找一份心儀的工作�。”其實(shí)���,這只是家長(zhǎng)的一廂情愿���。孩子不是機(jī)器,有著復(fù)雜的生理需求和心理需求�����,孩子的學(xué)習(xí)需要一定的動(dòng)力支撐�����。

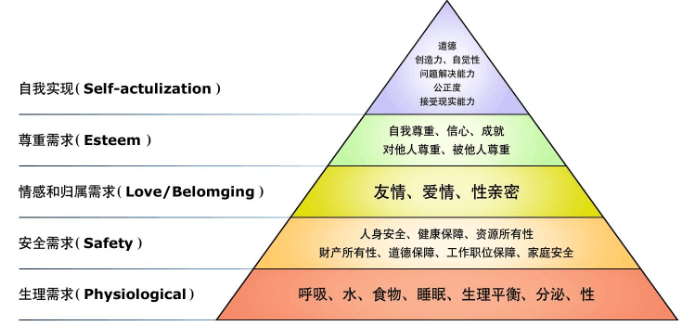

馬斯洛把人的需求從低到高分為五種�,分別是生理需求、安全需求����、社交需求、尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)的需求�。

學(xué)習(xí)好�����,屬于自我實(shí)現(xiàn)的需求��。按照馬斯洛的理論����,只有低層次的需求得到滿足后�����,較高層次的需求才會(huì)有足夠的活力驅(qū)動(dòng)行為����。所以要想讓孩子有學(xué)習(xí)的動(dòng)力,家長(zhǎng)就必須滿足前幾個(gè)需求���。而很多家長(zhǎng)為了幫助孩子實(shí)現(xiàn)最高層次的需求���,不惜包辦孩子前四個(gè)層次的需求����。這種大包大攬式的家庭教育理念抹殺了孩子生理和心理方面的欲望�。

孩子有三分之二的時(shí)間是在家庭中度過的�。家長(zhǎng)的一言一行都對(duì)孩子有著潛移默化的影響。現(xiàn)在���,不少家長(zhǎng)回家后的第一件事就是玩手機(jī)����、上網(wǎng)����,而忽視了與孩子的溝通,不了解孩子的思想動(dòng)向����。有責(zé)任意識(shí)的家長(zhǎng)應(yīng)該以身作則,適當(dāng)放棄自己的興趣愛好����,多陪伴孩子,讓孩子感受到家的溫暖�����,營(yíng)造出和諧的家庭氛圍����。

理性地面對(duì)考試�����??荚囀敲恳粋€(gè)家長(zhǎng)���、每一個(gè)孩子都不得不面對(duì)的問題���。

康德說:“人就是人,而不是達(dá)到其他目的的工具���?���!焙⒆硬皇菍W(xué)習(xí)的機(jī)器����,也不是實(shí)現(xiàn)父母愿望的載體。家長(zhǎng)要理智地看待分?jǐn)?shù)�����,對(duì)待孩子分?jǐn)?shù)的起落�����,做到不悲不喜��,“高低”不驚�����。

家長(zhǎng)要做到不攀比�、不糾結(jié),給孩子的發(fā)展提供一個(gè)舒心寬容的學(xué)習(xí)環(huán)境�����。在批評(píng)孩子時(shí)��,要嚴(yán)而不厲����,在表揚(yáng)孩子時(shí)要喜而不狂。

加強(qiáng)合作意識(shí)在家庭教育中的培養(yǎng)

家長(zhǎng)在日常的教育管理中應(yīng)該向孩子灌輸合作精神��,培養(yǎng)孩子的合作意識(shí),讓孩子多為他人著想��。在日常生活中����,家長(zhǎng)應(yīng)該不失時(shí)機(jī)地贊美表揚(yáng)孩子,用鼓勵(lì)的語言同孩子說話����,以便拉近父母與孩子之間的距離,使孩子對(duì)父母產(chǎn)生依賴感���。這樣���,彼此之間的關(guān)系就會(huì)更加緊密。